四川新闻网消息(记者 曹鑫 文/图)1951年,四川农信诞生,历经一代代农信人的艰苦奋斗,近七十年栉风沐雨,四川农信实现了由农村信用社到农商银行的转型,不改的依然是它服务“三农”的情怀。如今,四川农信已经成长为全省业务规模最大、服务网络最广、员工数量最多、历史底蕴最厚的银行业金融机构。

|

作为老一辈的农信金融工作者,也是四川农信成长的亲历者,何邦元,今年88岁的他,谈起当年在农信社的工作经历,依旧思维清晰,非常健谈,言谈中始终不离农信工作、不离“三农”。

坚定党员理想信念,破解初创资金难题

建国初期,全国经济百废待兴,为促进农村经济恢复和发展,农村信用社在全国迅速推行。1954年,何邦元被选为南部县大河公社(后为“大河乡”,现为“大河镇”)信用社的理事、主任。

信用社刚建立起来时,规模很小,没有一间像样的办公室,全社两个人,要做好大河乡8个大队(现为“村”)的农村金融工作。从最初的不适应,到后面的积极热情工作,为广大群众服务,何邦元很快完成了角色转换,努力当好一个农信人。

“1955年还在建社中,当时离成立只有56天,还有一个村没有报名,就下起了大雪,因为天气寒冷,村民都不出门。”何邦元忆起建社前的情景谈到,建立农村信用社,资金是重要保障,因为当年的农信社是由农民自愿入股、民主管理的,想到开会自报是大问题,他犯起了难。

|

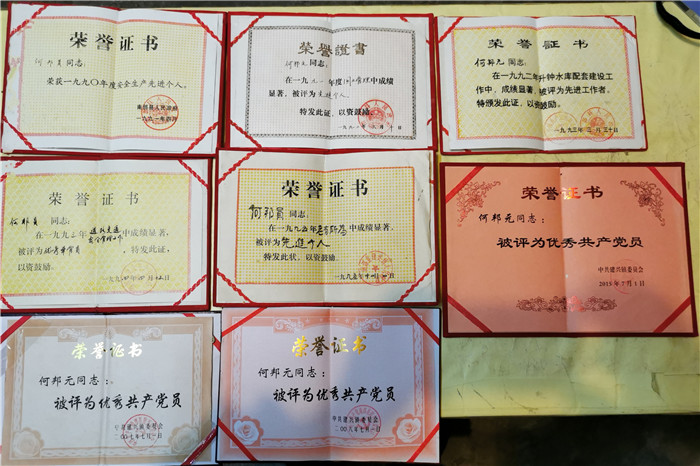

| 何邦元获得的荣誉证书 |

作为一名共产党员,遇到困难不退缩、不屈服,这是何邦元当时心中唯一的信念。他就这样,赤着双脚,穿着两三件单衣,冒着大风、大雪,行走在三村的雪地上,深入到各组、户去动员宣传。不到三天就发动了全村162户人入了229股,超收股金260余元。

何邦元说,至今他还记得当时的场景,看到群众积极踊跃入社,自己心里感到很欣慰。如今,看见四川农信发展迅速,他心里实打实的高兴。

坚持服务“三农”宗旨,把温暖送到群众心坎上

“人民的困难就是我们困难,人民的满意就是我们最大的心愿。”何邦元想民之所想,急民之所急。他的脚步踏遍大河乡的每一个角落,通过深入组、户访问,将信用社的关怀送到需要帮助的群众身边,帮助贫困农民解决生产和生活上的困难。

|

| 南部县农商银行 |

何邦元介绍,农民春耕生产是信用社关注的重点。在1955年春耕生产中,大河乡新律一农业社遇到了缺少肥料、社里的老弱残疾户和附带劳动力没有适当工作等问题,经过走访,他发现该社可以给供销社加工条粉,就将情况和意见汇报给当时公社党委并得到了支持,根据该社自有资金情况发放贷款70元,解决了生产难题。当时,盲人社员董孝梅也因此受益,收入逐渐增加,全家的生活也得到了改善。

大河镇永兴村的何玉秀因为父亲年老耳聋,孩子生病无钱医治,何玉秀准备把贷款买回的小猪卖了作医药费用。何邦元了解到后,马上联系何玉秀帮助其贷款5元,摆脱了摆在何玉秀眼前的难题,何玉秀后来常常对附近人谈起信用社对他家的关怀。而这只是何邦元代表信用社将温暖、关怀送到群众手中的一个缩影。

在大河乡信用社扎根多年,何邦元始终坚持服务“三农”的宗旨,紧紧围绕群众,为群众排忧解难,给困难群众送去更长久的温暖,真正把温暖送到群众心坎上。

创新思路提升工作能力,畅通服务群众最后“一公里”

“当时刚建社不久,就遇到了春荒春耕,每天来贷款的人很多,但社里资金不多,想贷款却贷不了。”何邦元说,因为信用社是群众的资金互助组织,为了缓解这一难题,他们召开理监事会商讨,在逢场天,利用广播宣传信用社的政策好处,通过增加群众存款的方式增加社里资金。

如何将信用社业务开展好?何邦元常常和会计、理事、监事谈论研究,针对不同的问题,创新工作举措。为便利群众,不误农时生产,他们采取寒天带款下村,登门了解,便利存取的服务方法。每当有群众存款到期,没时间提取,他们都会及时将本金和利息上到群众家里,畅通服务群众的最后“一公里”。

此外,针对群众忙于修塘,挤不出时间来售粮、棉的情况,何邦元还带领社员采用定时定点汇报、结账、流动服务的工作方法推动业务开展,合理组织劳动力,不到5天,收回了贷款349元,全乡8个村的3个修塘工地都采用了这个办法,效果显著。

|

| 全国农金先进工作者代表会议四川代表团合影 |

因在农信工作中的突出贡献和努力,1955年5月何邦元出席省信用合作社代表会,1956年被评为出席全国农村金融工作先进工作会议代表。何邦元表示,信用社是实实在在帮助咱老百姓的,他将继续发挥余热,一如既往的支持农商银行的建设发展。

何邦元因工作调动离开农村信用社后,他仍然心系农信社,关注它的发展。“何老现在也经常关心我们,帮我们宣传金融政策,支持我们的工作。”南部农商银行建兴支行马伟表示,将弘扬老农信人的艰苦奋斗精神,牢记初心使命,干好业务工作,跑好新时代农信人的接力棒。

四川新闻网首页

四川新闻网首页