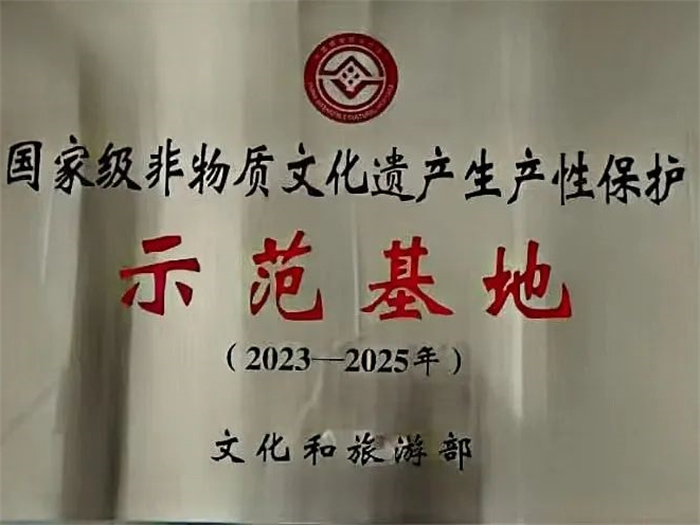

四川新闻网消息 6月17日,四川省文化和旅游厅组织召开的2024巴蜀非遗品牌大会上,南充市的四川银河地毯有限公司凭借其地毯织造技艺(阆中丝毯织造技艺),荣获“2023—2025年国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地”的殊荣。同时,高坪竹编、阆中保宁蒸馍、仪陇客家牛肉等非遗项目也获得了“2023年四川省优秀非遗工坊”的荣誉。这些荣誉不仅是对南充非遗文化独特魅力的高度认可,也充分展示了南充市在非物质文化遗产保护与传承方面所取得的显著成效。

|

阆中丝毯织造技艺

阆中丝毯始于明朝,最早是以家庭作坊的形式存在,20世纪70年代,阆中成立丝毯厂,让更多的人进入到丝毯编织行业,到90年代阆中从事丝毯编织的人数达上万之众。近30年,阆中丝毯先后荣获“中国工艺美术品百花奖金奖”“全国手工丝毯质量评比第一名”,被国内外专家誉为“片剪皇后”“东方软浮雕”,其技艺水平得到了全世界的认可。

|

阆中丝毯图案精美、颜色淡雅,质地细密,毯身柔软挺实,有不变形不褪色防虫防水诸多优点。特别是它利用蚕丝的光泽和织造时的统一方向性,使丝毯于不同角度呈现不同的色彩和光泽变化,由左及右,由远及近,像亲临一场近景魔术,光彩四溢,十分梦幻。

高坪竹编

高坪竹编已经百年传承,是第六批省级传统美术项目,省、市级非遗扶贫工坊,保护单位为南充市高坪区斑竹竹艺有限责任公司。竹编以竹子为主要原材料,通过竹编艺人采用不同技艺手法编制而成的器物、饰品。竹编产品有瓷胎竹编、镂空竹编、竹编书画和竹编家具四大类。竹编书画是竹编艺术和竹编文化的精髓,有三十二道工艺流程。产品远销国内外,年产值800余万元,带动了高坪区斑竹乡(今长乐镇)周边乡镇上千人致富增收。

|

近几年来,高坪竹编非遗工坊先后投入300余万元,通过政企合作,整合资源,在高坪区石圭镇壁山村、走马乡金凤山村、佛门乡群山村、原班竹乡现长乐镇的苏家桥村、倒马坎村、麻柳乡村、锦屏村、朝阳庵村、庙子沟村、四河头村等乡镇建有10个非遗扶贫工坊及传习室。

|

高坪竹编非遗工坊积极融入非遗保护传承弘扬,高坪竹编保护单位从2018年起,每年自筹资金,组织高坪竹编非遗工坊传承人及从业者,开展技能大赛,已经成功举办了六届,每届参与者与观摩者上千人,场面壮观,影响非凡。2021年3月8日举办的第四届,活动上了央视新闻和四川新闻联播,同时还被四川观察等平台广为推送。通过活动的举办,进一步地增强了项目工坊的凝聚力,提升了项目的社会影响力。

阆中保宁蒸馍

阆中古称保宁,保宁蒸馍历史久远。保宁蒸馍色白、柔和、绵软,其味香甜纯正,热食耐嚼不粘,冷食酥散爽口。2023年,保宁蒸馍制作技艺被公布为四川省非物质文化遗产代表性项目。

|

四川保宁蒸馍有限公司(保宁蒸馍非遗工坊)坐落于中国历史文化名城阆中,是2005年5月由阆中市蒸馍厂改制组建的股份制企业,其前身是1958年1月组建成的阆中县城关镇桂花蒸馍加工厂,1991年更名为阆中市蒸馍厂。公司产品先后获得“四川省劝业会金质奖章”“中华老字号”“四川老字号”“四川特色旅游产品”“南充市十大名小吃”“四川省著名商标”等诸多殊荣。公司主要生产的保宁蒸馍、保宁月饼、保宁盐酥、保宁烧饼、保宁寿桃等五十多个品种供应市场,受到了广大消费者喜爱。

|

仪陇客家牛肉

据仪陇客家牛肉制作技艺第十五代传承人何昌钰介绍,客家牛肉制作技艺最早可以追溯至明末清初年间。数百年来,一代又一代传承人继承着客家人勤劳刻苦、努力开拓的淳朴家风,采用客家先辈独创的秘方,辅以天然香辛料,再配合祖传烹制技艺,让越来越多的人喜欢上了这份美味。

|

“我们的选料和做法都十分考究。牛肉原料要选用本地黄牛的脊背肉、臀部肉、大腿肉等部位,选用比例只占整头牛总量的40%左右。”说起客家牛肉制作技艺,何昌钰头头是道。他说,制作客家牛肉的工序复杂繁琐,要通过两次高温灭菌程序后,再使用真空包装工艺。

“2015年,我创立了公司和客家牛肉制作技艺非遗工坊,让更多人来学习、传承客家牛肉制作技艺。”何昌钰说,自非遗工坊成立后,不少人都加入了学习、传承客家牛肉制作技艺的道路。时至今日,仍有近10名学徒长期跟随他学习。

南充的非遗印记,既承载了古老历史的厚重,又彰显了南充人民智慧与创造力的独特魅力。南充市文广旅局的相关负责人表示,将不遗余力地推动非物质文化遗产创造性转化、创新性发展,让这份世代相传的文化瑰宝在新时代焕发出更为璀璨夺目的光彩。(供稿单位:南充市文化广播电视和旅游局)

本网(平台)所刊载内容之知识产权为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

四川新闻网违法和不良信息举报电话:028-85327203。